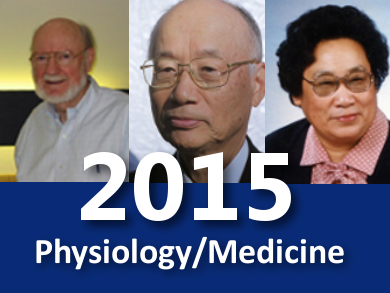

庆祝屠呦呦获2015年诺贝尔医学奖

【新闻事件】:中国药学家屠呦呦凭借对治疗疟疾所做的贡献和爱尔兰科学家威廉•坎贝尔(William C. Campbell)、以及日本的大村智(Satoshi Ōmura)分享了2015年诺贝尔生理学或医学奖。屠教授成为第一个获得诺贝尔自然科学奖的中国公民,也是第12个获得诺奖的女性。

【药源解析】: 诺贝尔生理学或医学奖是根据诺贝尔的遗嘱奖励那些在这两个领域令人类受益最大的科学家。早期生理学和医药学获奖分布比较均衡,包括1901血清自喉抗毒素、胰岛素、百浪多息、青霉素、链霉素等药物发现先后获奖。但后来明显向生理学倾斜,最近一次因医学成就获奖是在1988年(布拉克,埃利恩和希青斯)。诺贝尔的原意是奖励对人类的贡献(benefit mankind)。青蒿素挽救了数百万人的生命,受奖当之无愧。如果是抗癌药能挽救这么多人性命早就获n次奖了。

青蒿素是大兵团作战的产物,但屠呦呦应该算是发现青蒿素的第一发明人。屠呦呦从历代医籍着手,系统整理了超过2000种药方并归纳成集(《抗疟方药集》),而后依次研制380多个样品进行筛选。她的乙醚萃取法被证明是分离、纯化青蒿素的关键。青蒿素的发现不仅增加一个抗疟新药,更重要的是发现了一类新的活性结构骨架。屠呦呦课题组随后还制备了包括双氢青蒿素等一系列青蒿素衍生物。这些工作和中国诸多植化研究项目并无本质区别,所以的确在技术和理念上没有颠覆植物药物的发现。这大概也是屠教授没有成为院士的原因之一。但方法的简单和结果的颠覆性并不矛盾,前几年获得诺贝尔物理学奖的graphene是用家用胶带提取的单分子石墨。

青蒿素的成功令从中草药寻找先导物的话题再度成为热点。新药的发现具有很大的偶然性,一个成功例子不能证明一个模式的成功。如果大家一定要从这个案例总结经验,我倒是认为青蒿素说明寻找新药模式多样化的重要。这两天网上报道PD-1的先驱之一陈列平教授回顾当年没人认为PD-1会成功,但我们不能说业界没人相信有前景的项目以后都会成为Opdivo。这是一个道理。事实上从民间药物寻找新药是制药工业最早尝试并获得成功的模式,阿司匹林、吗啡就是这样发现的。但是后来证明这个模式的效率并不能支撑制药工业因为很多民间药方并不可靠。当矿石品质低到一定程度时开采成本与产出就失衡了。

最后提一下新药研发链的漫长。屠教授虽然发现了青蒿素,但是诺华在90年代末、21世纪初的一系列严格临床试验使青蒿素成为一个国际认可的新药。这个临床开发过程同样充满风险,对开发者技能有着极高的要求。换言之,不是每个象青蒿素这样的药物都能通过严格的临床试验,不是谁设计、执行这些临床试验都会成功。

加入诺奖俱乐部可能现是国人最大愿望之一,只有男足获得世界杯或许能和这个荣誉接近。屠教授完成了从无到有的突破,使我们知道至少在某些领域中国40年前已经接近世界水平。希望她的获奖能激励国人放弃me-too习惯,勇于解决世界重大问题,逐渐承担世界科技领军者重任。

美中药源原创文章,转载注明出处并添加超链接,商业用途需经书面授权。★更多深度解析访问《美中药源》~

★ 请关注《美中药源》微信公众号 ★

微信号:美中药源

微信号:美中药源