药在囧途

- 特工的无奈

多年前网上有个段子说几个特工去刺杀本拉登,虽然每个人都怀揣一个拉登大头像、100%不会杀错人,但有的挤不上地铁、有的立交桥上下不来、有的炸弹被偷,总之都以失败告终。这个段子也基本可以解释为什么靶向递送药物虽然设计的滴水不漏,但成功送到地方的寥寥无几。

人体循环系统既有小偷小摸的各种水解酶、也有把药物拉到各种不相关组织的蛋白和免疫细胞、还有组织中与药物特异、非特异结合的受体,药物进入人体后面临的复杂情况一点不逊于特工们来到一个陌生城市。 比如小分子药物无论口服还是注射,进入血液后以游离状态存在的是少数。多数与各种血液蛋白结合,分配到组织又会与组织中的非特异蛋白和受体(包括靶点)结合。所以药物分布并非像在烧瓶里那样均匀分布,而是要按这些结合蛋白、细胞载体的作息规律分布和释放。

药物因为天然物理化学属性绝大多数情况下不会在遇到靶点前不与任何蛋白发生瓜葛,靶向递送技术也无法避开这些无处不在的诱惑。比如最常见的递送体系ADC和纳米制剂都会被人体的的单核巨噬细胞系统(MPS系统)大量吞噬,而小分子则会与血液中大量存在的白蛋白等非特异蛋白结合。这相当于特工上了奔向全国各地的火车、很多就在当地安家落户了,真正能躲开清除体系干扰而自己找到靶点组织的只是少数。

- 药物去哪了?

验证靶向递送效率最直接的办法是测量目标组织中活性游离药物的暴露是否比其它组织高,但这类数据十分罕见,我查到的只有卡陪他滨的活性产物5FU在人体测量过、富集的并不多。测量疾病组织的总活性药物(包括蛋白结合、靶点结合、游离药物的总和)相对容易,但简单比较疾病组织与对照组织的总浓度并不能说明递送效率,因为有些化合物比如MMAE组织结合率比较高、即使不用递送技术它就会因为蛋白结合在组织富集。对于多数递送技术连这个数据也没有。

一个间接的测量办法是看药物在不同剂量的清除率。如果低剂量清除率高于高剂量,说明有可能是靶点没有被饱和之前靶点介导清除起了主要作用(靶点介导药物分布,TMDD)、递送可能比较成功,当然不排除其它可能比如有些非特异清除机制也可以饱和。这个逻辑类似高速收费站,收费口越多收费应该越快。如果收费口增加收费没变化说明高速封闭不好、大部分车量从没有收费站路口出去了。

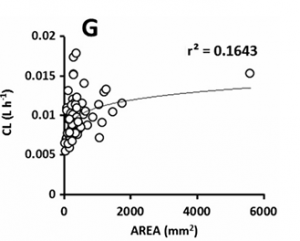

2019年艾伯维的科学家分析了当时几个ADC的TMDD [1],只有一半的ADC在低剂量消除率高于高剂量(图一,绿菱形是批准剂量、红叉是MTD、空心圆维其它剂量),另外一半基本上随机下了高速、走收费站也是碰巧路过。

图一

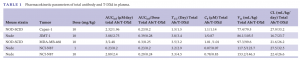

如果靶点递送效率很高,那么靶点阳性细胞越多应该清除率越高,如果是肿瘤靶点清除率就应该与肿瘤大小有一定关联。ADC因为比较新这类数据不多,我找到一个赫赛汀单抗清除率与肿瘤大小的关联研究 (图二) [2] 。虽然作者说清除率与肿瘤大小正相关,但可以看出关联十分勉强、r^2=0.16就别楞往上靠了。

图二

据报道ADC因为与天然IgG结构相差更大所以被MPS清除速率比IgG抗体高3-4倍,这更削弱了靶点介导清除。阿斯利康的科学家研究了Enhertu在HER2表达水平不同肿瘤小鼠模型的清除率,与HER2水平关系不大(下表)[3]。

- 路在何方?

新药发现遇到困难通常要看看大自然留下的锦囊妙计。人体有很多物质需要转运到特定区域仅在局部起效、类似靶向递送,比如人体的气体交换包含很多靶向递送的设计要求。以氧气为例,红细胞在肺部装载氧后分布到全身,根据pH、氧气压力、代谢调控因子如2,3-BPG等信号控制氧气释放量。这是一个高度精密系统、出点小错就能导致贫血,从头设计一个递送系统难度可想而知。这个系统尽管经过长时间演化但也不是什么环境都能正常运转,比如到高原氧气稀薄的地方会出现高山反应。

甚至氧气供应过度也可能产生毒性,比如早产婴儿氧气箱氧气压力过高可能造成视网膜后纤维增生。这里面有个对循证医学影响很大的试验,值得一提。50年代很多早产儿会失明,一个理论是控制炎症的ACTH可能降低这个风险。哥伦比亚大学的Silverman医生连续给31名早产儿使用ACTH结果只有6人失明、低于历史平均值。但他认为这个试验因为没有对照不能说明问题,于是做了一个双面对照试验。结果使用ACTH的婴儿失明率为1/3而对照组只有1/5,后来更深入研究发现是不同医院氧气箱氧压不同造成的失明差异。这个试验大大推动了RCT的普及。

氧气递送系统有两个特征对药物靶向递送有一定启发。一是相对于代谢反应的消耗速度,氧气在体液扩散速度很慢、送到组织基本都可以当地消化。这个要求对于药物递送系统相对容易做到,比如ADC的不可过膜毒素进到肿瘤细胞可以慢慢虐杀肿瘤而不用担心扩撒到全身。第二个是递送精准性,因为上面提到的各种非特异结合这是核心问题、令不可过膜毒素反而不太实用。所以现在ADC递送不得不采用一个折衷策略,允许部分药物逃离递送组织,一方面如果送错地儿不至于造成太大毒副作用、另一方面也可以顺便产生一些旁观者杀伤。

有些内源性物质是局部释放局部起效,比如神经递质。自然界设计了局部回收或降解系统以保证生物作用的组织特异性,比如5HT再回收抑制剂是抗抑郁的一类重要药物。 神经递质最终会逃离突触进入系统,通常会被快速代谢清除以避免系统毒性。水溶性荷尔蒙也是半衰期很短,如GLP1只有几分钟、阅过即毁。脂溶性荷尔蒙通过转运蛋白递送,到地儿才能被释放、类似上面说的氧气递送。

自然界实现靶向递送利用了很复杂的控制体系、暂时药物设计还很难复制,但是更有的放矢地平衡递送精准度、局部滞留能力、起效动力学等指标还是可以在一定程度上提高递送的靶向性。

参考文献:

[1] Tarcsa, Edit, et al. "Antibody-drug conjugates as targeted therapies: are we there yet? A critical review of the current clinical landscape." Drug Discovery Today: Technologies 37 (2020): 13-22.

[2] Bernadou, Guillemette, et al. "Influence of tumour burden on trastuzumab pharmacokinetics in HER2 positive non‐metastatic breast cancer." British journal of clinical pharmacology 81.5 (2016): 941-948.

[3] Vasalou, Christina, et al. "Quantitative evaluation of trastuzumab deruxtecan pharmacokinetics and pharmacodynamics in mouse models of varying degrees of HER2 expression." CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology 13.6 (2024): 994-1005.

美中药源原创文章,转载注明出处并添加超链接,商业用途需经书面授权。★更多深度解析访问《美中药源》~

★ 请关注《美中药源》微信公众号 ★

微信号:美中药源

微信号:美中药源