药化解难:结构优化中的羧酸电子等排体(isostere)

作者:朱贵东

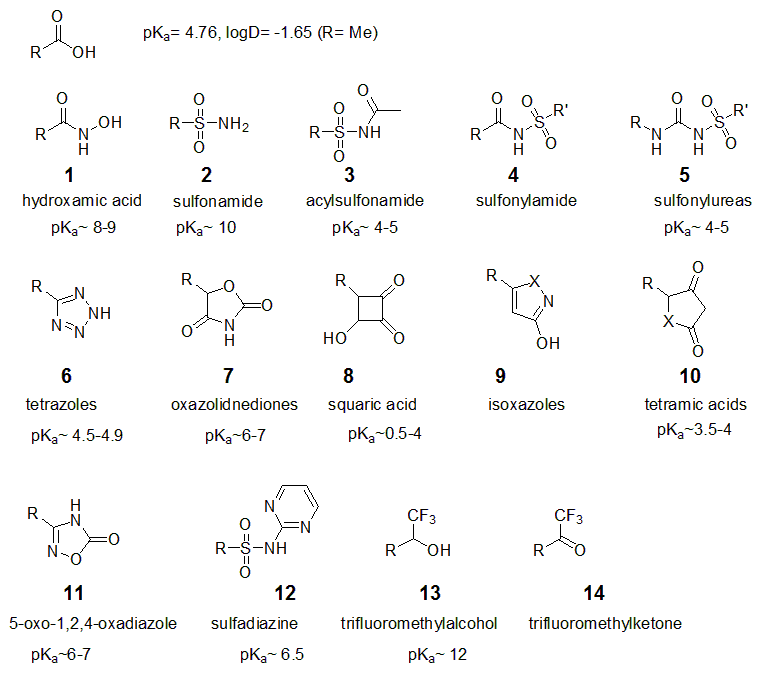

据不完全统计,全球上市的药物分子有超过450个含有羧酸官能团。带有负电荷的羧酸具有水溶性高、生物利用度好等优点,是常见的药效基团(pharmacophore)之一。当然,羧酸作为候选药也有许多缺陷,包括生物不稳定性、尤其是对多种细胞膜的穿透性贫乏。药物化学家充分利用生物电子等排体(bioisotere)来改良羧酸,既保持羧酸原有的优点,而又避免可能的缺陷。

电子等排体(isostere )是指具有类似的电子或立体构型的分子或原子集团,是分子结构优化的最常见,且行之有效的手段之一。电子等排体的设计至少要考虑分子的三维形状、电荷分布、亲脂性等,即使如此,在很多情况下结果有时也很难估计,甚至有时效果完全相反。

羟肟酸(hydroxamic acid, 1)是羧酸最直接的电子等排体之一。和羧酸相比,羟肟酸酸性稍弱,离子化程度稍低,能显著提高细胞膜的透析能力。缺点是体内容易代谢成为羧酸,在氮原子上引入大一点的基团可以显著提高羟肟酸的代谢稳定性。磺酰胺(sulonamide,2)是笔者最推崇的药效基团之一,也可能是羧酸最常见的电子等排体。尽管磺酰胺不呈平面结构,pKa约等于10,呈弱酸性。但是磺酰胺的两个氧原子之间的距离和羧酸的两个氧原子相当,在很多情况下可以模拟羧酸形成类似分子氢键。尤其有意思的是,通过引入贫电子芳杂环可以显著提高磺酰胺的酸性(例如化合物12)。乙酰磺酰胺(acylsulfonamide,3)、磺酸酰胺(sulfonylamide,4)和磺脲(sulfonylurea,5)是另一类最常见羧酸的电子等排体,已经成功应用到很多新药设计当中。尤其重要的是,这类化合物对各种细胞膜的穿透能力要远远高于相应的羧酸。

四唑(tetrazole,6)是羧酸最常见的杂环电子等排体。四唑不仅pKa和羧酸相当,拥有类似的离子对,能形成双向氢键,更重要的是四唑和羧酸一样,呈平面结构,而又可以穿透细胞膜。只是体积上四唑稍大,负电荷和羧酸相比稍低。就笔者经验,尽管作为羧酸的电子等排体四唑有很多优势,但是很多含有四唑的化合物的药物动力学特征不是最好,限制了四唑作为羧酸电子等排体的广泛应用。和四唑一样,恶唑烷二酮(oxazolidinedione,7)和5-氧基-1,2,4-氧基二唑(5-oxo-1,2,4-oxadiazole,14)也是平面结构,酸性和羧酸相比稍弱。方形酸(squaric acid,8)本身有两个游离质子,第一个质子的酸性较强,pKa大约0.5左右。第二个质子约3.5。三氟甲基醇(13)和三氟甲基酮(14)是羧酸的亲脂性电子等排体,尤其有益于那些需要对脑屏障有较高透析率的中枢神经类新药的开发。

除此之外,羧酸还有很多其它电子等排体,比如象磷酸、硫酸,这些都不是笔者的最爱,这里不再叙述。

采用电子等排体取代羧酸至少要从两方面考虑,如果羧基处在药物分子和标靶蛋白结合的关键部位,形成一个或多个分子间氢键,电子等排体要求在三维形状、空间构象和电荷分布上尽可能模拟羧基,结构上能和靶向蛋白形成类似的相互作用。而如果羧基处于化学结构的可变部分,比如暴露在溶液里,这种情况下,需要寻找能优化分子成药特征的官能团或分子结构。除此之外,根据先导化合物的骨架和药效团的特征, 通过生物电子等排、分子杂合及骨架越迁等结构修饰策略,构建不同水平的新结构化合物,以便形成独立的知识产权。

美中药源原创文章,转载注明出处并添加超链接,商业用途需经书面授权。★更多深度解析访问《美中药源》~

★ 请关注《美中药源》微信公众号 ★

微信号:美中药源

微信号:美中药源