要闻点评2013-2-8:新药研发的瓶颈,为什么动物实验结果常常转化不到临床?

作者:朱贵东

【新闻事件】:美国南加州大学2月4日报道,该校研究人员创建了一种独一无二的,具有类人体免疫系统的小鼠动物模型,为抗肿瘤、糖尿病、肺结核等新药的开发提供一个更快捷、有效的实验工具。这项发明刊登在最新一期的《美国科学院会刊》(PNAS)上。

【相关事实】:

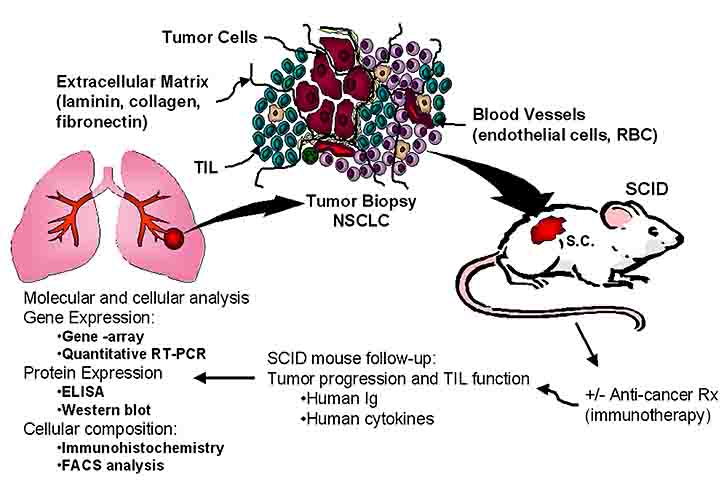

• 小鼠肿瘤接种模型(动物移植肿瘤)是最常见的抗肿瘤病理动物模型。通常在免疫缺陷小鼠内接种人源肿瘤。

• 抗肿瘤临床实验申报的药效学实验通常要求六株以上相关肿瘤的药效学实验结果,动物实验至少两株以上呈明显阳性。

• 根据能量代谢原理,给药的有效剂量和动物体面积基本上成正比,不同动物和人的等效性比值大约为(按小鼠20克、人60公斤均重计算):小鼠9.1、大鼠6.3、豚鼠5.4、狗1.9、猴1.05。其中不考虑动物及组织之间敏感度的差异。

【药源解析】:众所周知,申报临床实验之前都必须具备完整的药效学和安全性实验数据。尽管药效学研究方法很多,概括讲可分综合和分析法。所谓综合法就是在整体动物身上进行,在模拟人体条件下考察药物的药理作用。因为基因/生理的相似性、模型筹建以及成本等多种因素,鼠科动物是实验动物模型的首选。对抗肿瘤新药的研究尤其常用免疫缺陷的小鼠,以避免接种人源肿瘤时激活小鼠的免疫系统,导致实验的复杂化。但是小鼠毕竟不是人类,相信所有人都听说过,实验药在动物模型中表现良好,但在临床上却惨遭失败的报道。这篇PNAS文章就给出一个例子,比如α-半乳糖(α-神经酰胺)能通过激活小鼠的免疫系统,完全清除动物体内的恶性肿瘤,但因未知原因在人体内观察不到同样疗效。南加大的科学家经过研究认为,小鼠和人类对该药应答的差异是由于小鼠和人的CD1d分子在这两个机体里的不同而造成。为此他们建立了表达更象人类CD1d的基因工程小鼠。人源化的CD1d分子能有效地激活NKT细胞,攻击肿瘤或外来感染。

【未来影响】:动物实验结果经常转化不到人体原因有多种,也是新药研发最大的障碍之一。试想临床前结果非凡,公司投入大量的人力财力把实验药推向临床,况且和早期新药研发相比,临床开发的成本要远远高于早期研发。如果说一般早期研发投入的平均值在百万美元的数量级,那么临床开发的费用通常以指数形式增长。而临床开发,尤其在抗肿瘤领域,缺乏疗效是临床实验失败的最常见原因,可见临床前的药效实验有多重要。

作者认为,临床前药效到人体转化失败的最大原因是动物模型没有准确模拟疾病的发病病理。还以上面PNAS研究为例,由于小鼠和人体CD1d的差异,使用没有人源化CD1d的小鼠实验显然不能转化到临床结果。其次,尽管大部分抗肿瘤小鼠接种模型(xenograft)使用人源细胞株,除了免疫系统、肿瘤/体重比例等差异以外,小鼠体外移植和人体的肿瘤生长微环境也有较大差别,小鼠接种肿瘤要加入一定比例的基质胶(通常1:1)以便为肿瘤生长提供更充分的营养且肿瘤形状规则以便测量。一个成熟模型还要优化给药条件和步骤,优化药物和对照物在模型中的区分,而不是模拟治疗人类疾病的环境。再次,除了要建立切合实际的动物模型以外,实验结果也必须显著。比如小鼠肿瘤接种模型的测量,因为每个动物肿瘤的形状不尽相同,误差在所难免,尤其那些长毛小鼠的手工测量要用卡尺在皮外测量(裸鼠除外),再加上从一维测量到三维体积换算的差距,很多实验容易显示假阳性。

因为随着新药研发的进行,研发预算也急剧上扬,无论是早期研发还是后期开发,将来新药研发的趋势是尽早做决定,项目砍得越早公司亏得越少,而避免“鸡肋”项目的关键是不要糊弄自己,实验上尽量采用和临床环境接近的模型,而实验结果必须明显,因为从动物到人体实验结果的“阳性”还要进一步缩水,要想将来在临床上有所作为,动物实验的药效要绝对明显。以小鼠肿瘤接种而言,完全抑制肿瘤的生长是前提,仅仅看到一点抑制率而又希望临床上会有惊喜通常会以失败而告终。当然作者这里有点以点带面,具体情况需具体分析,欢迎和药源联系,共同探讨。

【相关文章】:实验动物等效剂量的换算和分析

美中药源原创文章,转载注明出处并添加超链接,商业用途需经书面授权。★更多深度解析访问《美中药源》~

★ 请关注《美中药源》微信公众号 ★

微信号:美中药源

微信号:美中药源