临床实验失败的几率和内因分析

作者:吕顺

众所周知,新药开发主要的成本在临床实验,而其中大部分的投资又随着实验的失败打水漂。《自然综述—新药研发》最近刊文,汇总2011-2012两年失败的二期和三期临床实验的案例,希望能对从事新药开发工作的研究人员有一些参考价值。

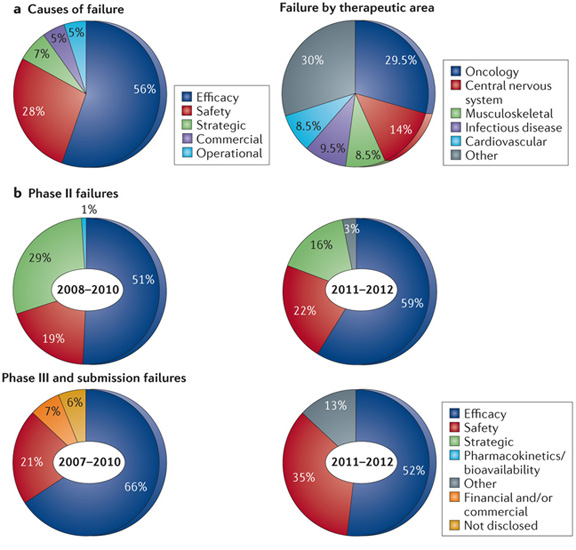

该文从药效、安全性、开发策略、市场、以及运营五个方面统计了这两年总共148个二期至新药申报失败的新药开发案例,数据分析发现,其中有105例开发的失败是因为疗效不佳,占56%。而包括疗效/耐受窗口在内的安全性也是实验失败的主要原因之一,占28%。如果把二期和晚期临床实验(三期和申报)分别统计,二期实验的失败率较晚期更高,分别为59%和28%。而安全性在失败的晚期临床实验中占有更大的比例达35%,相比之下,在失败的二期实验中占22%。这些数据和原文作者过去发表的2007-2010年数据的比较发现,近两年因研发策略造成新药开发失败的几率明显降低,从29%降至16%,暗示新药开发的策略越来越成熟。

失败的临床实验统计分析

如果把失败的实验按照适应症来划分,抗肿瘤新药开发的失败最多,高达29.5%。中枢神经、内分泌、抗感染以及心血管类药开发失败的比例依次为14%、8.5%、9.5%和8.5%。所以,制药公司在进入这些领域的时候也应该考虑不同适应症的开发风险。

虽然以上统计结果和之前CMR International Global R&D Performance Metrics的分析数据稍有不符,有一点是肯定的,就是疗效不佳是临床失败的最主要原因,也就是说在很多情况下临床前动物模型的药效不能很好地转化到人体实验。以抗肿瘤新药开发为例,尽管在过去几十年人类对这类复杂疾病发生的分子机制的理解有了长足的进步,将癌症研究成果成功转化到临床的比例仍然非常低。而且与其他治疗领域相比,肿瘤学临床试验的失败率最高。笔者以为靶点认证、模型转化和揠苗助长可能是导致抗肿瘤新药研发的高失败率的主要原因:

(一) 优质靶点是新药开发的金钥匙。

几曾何时,很多人曾经相信随着分子生物学,尤其是人类基因组计划(HGP)的进展,发现疾病的分子生物学机制或靶点已经不再是新药研发的屏障。事实上完全不是这样,我们距认识生命这部“天书”还很遥远,基因序列和疾病的关系还是千头万绪,优质靶点的发现依然是新药研发的瓶颈。其中靶点认证的“假阳性”或“假阴性”又是误导新药开发的主要原因。

和开发其它适应症的药物一样,抗肿瘤药物的靶点主要来自大学、科研院所以及药企对肿瘤发生分子机理的认识,而出版物是这些研究结果的初始来源。尽管不同来源的数据有异,大部分人会同意至少有一半以上发表的生物学研究结果不能按照工业界的标准被重复,而这些不管是否人为的失误直接误导了分子靶点的正确认证。比如斯坦福大学的Ioannidis教授在2005年曾报道,在45个被高度频繁引用的临床研究中只有20个能被重复,有14个结论后来证明是是错的或夸大的, 11个无后续研究验证起真实性。2011年,拜尔的科学家发现近三分之二的新项目由于无法重复文献实验结果而中止。2012年,安进的科学家发现在53个重大癌症研究结果中,只有6个能被他们重复。药厂时常投入大量人力、物力开发文献报道的具有崭新机制的药物,尽管这些努力产生了一些能够完美地靶向指定生物通路的小分子或大分子候选药。但如果最初文献报道的结果是“假阳性”,并不能在临床中被证实,则这些投资都会前功尽弃。所以,靶点认证是新药开发的关键起点,而控制文献报道的“假阳性”又是走向成功的第一步。

(二)可靠的动物模型是新药研发成功的关键。

药效学研究总体上可以分为综合和分析法两大类,所谓综合法就是在整体动物身上进行,在模拟人体条件下考察药物的药理作用和疗效。动物和人虽然有>97%的基因相同,但在很多方面,尤其是在免疫反应和行为方面有巨大的差别。最近斯坦福大学的科学家发现人和小鼠在受伤时启用的免疫应激基因几乎没有任何相关性。还以抗肿瘤药物开发为例,因为基因/生理的相似性、模型筹建以及成本等多种因素,鼠科动物是实验动物模型的首选。小鼠肿瘤接种模型(动物移植肿瘤)是最常见的抗肿瘤病理动物模型。通常在免疫缺陷小鼠内接种人源肿瘤。对抗肿瘤新药的研究尤其常用免疫缺陷的小鼠,以避免接种人源肿瘤时激活小鼠的免疫系统,导致实验的复杂化。即使如此,实验动物模型远远无法准确地模拟人类疾病的发生。且不说肿瘤在小鼠内的比例远远高于人类疾病,虽然模型采用人类细胞株,但肿瘤细胞在小鼠生长的微环境不一样,动物对肿瘤的免疫反应不一样。针对这些问题药厂有时也采用人类实体瘤直接在动物体内培植,而每一个患者的基因状况不同,给临床验证造成很大困惑。

另一方面,疾病本身和疾病模型也有巨大差别。况且多数疾病我们尚不知其起因,而疾病模型的起因则非常明确。所以动物实验最关键的作用是观测药物对生物通路的调控。小鼠是实验室繁殖的同一基因背景的近亲,生活习性和能量摄入完全一样。相反,人类疾病受到包括基因、环境、饮食甚至心情等多方面影响,所以常规的临床实验通常是多中心、双盲、安慰剂对照的实验。所以,任何实验如果想得到有用的信息,最重要的是问正确的问题,其次是实验设计的严格程度要和所研究问题的复杂程度匹配,而目前新药研发的动物实验在这两方面存在不小的差距。

从动物到人,从疾病模型到疾病本身是两个巨大的跨越,很多研发项目在这个过程中迷失了方向。按照美中药源路人丙统计,现在通过动物实验的候选药物有<10%能最后上市,但考虑到不少药物是结伴而行(同一靶点),真正能通过动物模型预测人体治疗效果的首创药物成功率要远低于10%,能和已有药物有足够区分的首创药物更是寥若晨星。

(三)市场压力和揠苗助长

实验药在动物模型中表现良好,但在临床上却惨遭失败的案例数不胜数。这不仅仅因为以上所述的内因,就是动物模型的确很难预计人类疾病,然而对模型的“严刑拷打”得出的阳性结果相信也时常发生。受专利悬崖以及全球大环境的影响,尤其在近几年药厂开发新药的压力非常大,在没有重大生物学突破之前,发现优质靶点也似乎越来越难。因各种原因造成大量的临床前有效性欠佳的药物进入了临床。然而,上面统计的低成功率是不可忍受的或者不能接受的,我们必须重新审计提高转化医学成功几率的途径。笔者以为,将来新药研发的趋势是尽早做决定,项目砍得越早公司亏得越少,而避免“鸡肋”项目的关键是不要糊弄自己,实验上尽量采用和临床环境接近的模型,而实验结果必须明显,因为从动物到人体实验结果的“阳性”还要进一步缩水,要想将来在临床上有所作为,动物实验的药效要绝对显著。以小鼠肿瘤接种而言,完全抑制肿瘤的生长是前提,仅仅看到一点抑制率而又希望临床上会有惊喜通常会以失败而告终。

美中药源原创文章,转载注明出处并添加超链接,商业用途需经书面授权。★更多深度解析访问《美中药源》~

★ 请关注《美中药源》微信公众号 ★

微信号:美中药源

微信号:美中药源