“咱差啥”误区

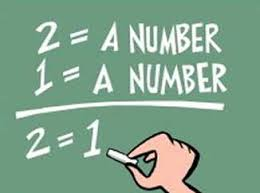

今天是美国马丁·路德金纪念日,股市关门,生物技术创新也喘口气。金博士一生为平等而战,机会平等是理想社会的标志。但是机会平等不等于结果平等,因为还有能力、运气等其它因素。今天咱们借机聊一聊新药研发中存在的类似误区。我这里说的平等误区是指有些人认为如果富马酸二甲酯(DMF)一年卖40亿,那么分子量小于200、含有酯基的亲电化合物就可以和其它选择性高、代谢稳定的化合物平起平坐了。如果别人挑战这种观点,这些会说DMF能行咱为啥不行?

有成功案例的模式当然比从未成功的模式更可靠,但有成功案例的模式并非都一样。和任何复杂事情一样,一个模式只有成功案例是不够的,必须有一定的成功率。成功率就是分子与分母的比值,只看到分子不考虑分母对评价一个研发模式的优劣是没有意义的。想重复DMF的成功与想重复国足1984年战胜阿根廷类似,不是没有可能,但靠这个预测过日子会很艰难。DMF这类药物机理不清、无法在早期开发判断成功可能、风险高度后置,可遇不可求。偶尔撞上厂家可以好好庆祝,但作为一个模式却难以可持续发展。

现在说新药研发复杂、难预测已经是老生常谈。正是因为复杂、困难所以一旦有成功例子就会有很多人怀着“咱差啥”的心态试图重复某个上市药物的成功,经常是一药得道,整个模式升天。比如PD-1抗体成功后所有能激活免疫系统的药物都成了热门项目, BTK抑制剂成功后不可逆抑制剂则成了大家趋之若鹜的新策略。而实际上颠覆性新药的成功经常难以复制,根本原因是我们对整个药物发现过程还有很多知识空白,把任何药物的成功发现归结于一两个策略的成功可能成为致命的分析错误。

但是如果一个研发模式有成功案例,遇到类似项目显然也不能轻易放弃。所以如何判断随着数据积累项目的成功率是否超过可接受阈值就非常关键。还拿DMF为例,百健的核心技术是精确靶向某个蛋白的抗体药物研发,对付机理模糊的超小分子应该说是没有太多经验。但是百健是多发性硬皮症药物的行家里手,对这个疾病的动物模型和相关标记都非常有经验。而DMF于90年代已经在德国上市,2006年百健收购Fumapharm时这个产品已经是德国市场治疗银屑病的主要药物。综合考虑百健认为2亿美元值得一赌,结果现在已是40亿美元的重磅药物。这里面运气当然起了一定作用,但百健的判断力应该是决定因素。

人们判断一个项目能否成功时经常会联想起类似项目的成功案例,这很容易过高估计一个项目的成功率。即使某个策略产生过上市项目,相关项目也要客观评价其成功率。套用托尔斯泰的一句名言就是“分子都是一样的,但分母却各有各的不同”。

美中药源原创文章,转载注明出处并添加超链接,商业用途需经书面授权。★更多深度解析访问《美中药源》~

★ 请关注《美中药源》微信公众号 ★

微信号:美中药源

微信号:美中药源